Абсцесс головного мозга (АГМ) – это очаговое поражение высшего отдела ЦНС со скоплением гноя в мозговом веществе, ограниченным капсулой. Гнойный компонент образуется в результате попадания в структуры головного мозга бактерий, грибковой инфекции, простейших микроорганизмов.

Распространенными возбудителями абсцесса являются такие формы патогенных агентов, как стафилококки, стрептококки, менингококки, протеи, эшерихия коли и др. Зачастую диагностируется одновременно две и более бактерии, а также комбинация анаэробных и аэробных инфекций. При этом абсцесс может быть одиночным и множественным. Проникновение в мозговые ткани гноеродного источника происходит контактным, травматическим, гематогенным путем.

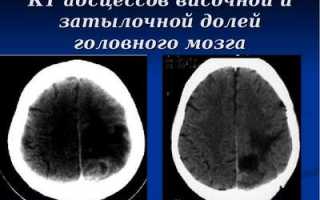

Диагноз на снимках.

Гнойное поражение мозга – явление достаточно редкое, но опасное. На 100 тыс. человек, госпитализированных в неврологический стационар, приходится 1 случай с данной патологией. Опасность прогрессирующего абсцесса состоит в развитии тяжелых осложнений: угнетение функций ЦНС, судорожные припадки, гидроцефалия (водянка головного мозга), воспаление костных вместилищ мозга и пр. Определяются очень высокие риски инвалидности и смертности.

Стадии развития заболевания

Патогенез абсцесса головного мозга предусматривает четыре стадии его развития:

- Раннее воспаление мозга (1-3 сутки). У пациента наблюдается развитие энцефалита — ограниченного воспаления тканей мозга. Важно то, что на этой стадии обратить заболевание еще вполне реально. Воспалительный процесс может закончиться спонтанно или по окончанию антибактериальной терапии.

- Поздняя стадия (4-9 сутки). Эта стадия наступает в случае ослабленных защитных функций организма больного либо из-за неправильно выбранной тактики лечения. Поэтому воспаление начинает прогрессировать — полость, заполненная гноем, начинает увеличиваться в размерах.

- Ранняя инкапсуляция (10-13 сутки). Для этой стадии воспаления характерен некроз центральной части мозга, а также формирование капсулы, ограничивающей дальнейшее распространение гноя.

- Поздняя инкапсуляция (начиная с 14 дня). Начиная со второй недели после активизации воспалительного процесса у больного диагностируется четкая коллагеновая капсула, заполненная гноем и окруженная зоной глиоза. Дальнейшее развитие воспаления зависит от реактивности организма больного, вирулентности флоры, правильного лечения. Зачастую на этой стадии наблюдается увеличение в объемах гнойного содержания и образование новых очагов воспаления.

Общемозговые симптомы

Общемозговые симптомы возникают из-за резких скачков внутричерепного давления. Самым частым симптомом патологии считается головная боль, сопровождающаяся рвотой. У пациента могут возникнуть проблемы со зрением: нередко на фоне абсцесса развивается неврит зрительного нерва, а на глазном дне появляются застойные диски. В клинической картине болезни также присутствуют психические расстройства, заторможенность мыслительных процессов, вялость, слабость, апатичность. В случае внутричерепной гипертонии могут возникать эпилептические припадки. У большинства пациентов наблюдается также постоянная сонливость, а в наиболее тяжелых случаях может возникнуть кома.

MedGlav.com

Абсцесс мозга — ограниченное скопление гноя в веществе мозга.

Этиология.

- В этиологии заболевания большое значение имеют гнойные процессы среднего и внутреннего уха (отогенные абсцессы).

- Абсцессы мозга, обусловленные поражением придаточных пазух носа, встречаются значительно реже.

- Большую роль играет травма черепа, особенно огнестрельная.

- Однако основное значение имеют метастатические абсцессы, обусловленные чаше всего гнойными процессами в легких (бронхоэктазы, эмпиемы, абсцессы);

- Реже гнойные метастазы являются следствием поражения других органов.

Абсцессы мозга чаще встречаются в молодом возрасте, преимущественно у мужчин.

Патогенез.

Патоморфологические изменения в нервной системе в начальной фазе заболевания проявляются в виде очагового гнойного менингоэнцефалита. Следующая стадия — некроз ткани и образование полости абсцесса: к некротическим изменениям присоединяются экссудативные и инфильтративные процессы. В дальнейшем вокруг полости абсцесса формируется капсула. Инкапсулированная полость может существовать длительное время без клинических проявлений. После опорожнения абсцесса образуются линейные рубцы. В некоторых случаях остаются кисты, наполненные серозным содержимым.

Клиника.

Клиническая картина характеризуется общемозговыми и очаговыми симптомами, а в острой стадии — общеинфекционными.

Начало болезни обычно сопровождается головной болью, рвотой, высокой температурой, брадикардией, оглушенностью. Больные вялы, апатичны. Иногда наблюдаются диспепсические явления, нарушения сна. Нередко возникают изменения на глазном дне в виде разной степени застоя, иногда развивается неврит зрительных нервов. Характерно наличие менингеальных симптомов, причем может наблюдаться их диссоциация, т. е. отсутствие симптома Кернига при наличии ригидности мышц затылка. Наиболее часто абсцессы локализуются в височной доле мозга, мозжечке и лобной доле.

Абсцессы височной доли мозга,

Абсцессы височной доли мозга, как правило, отогенной природы. При левосторонней локализации они характеризуются амнестической и реже сенсорной афазией. Типичны гемианопсия, эпилептические припадки, расстройства слуха, реже нарушения вкуса и обоняния, а также координаторные расстройства. Наряду с очаговыми симптомами выявляются дислокационные признаки, обусловленные сдавлением либо смещением среднего мозга, в основном в виде синдрома Вебера: частичное поражение глазодвигательного нерва на стороне очага и симптомы пирамидной недостаточности различной интенсивности на противоположной стороне. Иногда наблюдаются двусторонние симптомы поражения глазодвигательных нервов и пирамидных путей.

Абсцессы мозжечка.

Основными симптомами являются статические и динамические расстройства координации: гомолатеральная гемиатаксия и снижение мышечного тонуса, дисдиадохокинез, падение больных в сторону очага поражения или назад, горизонтальный крупноразмашистый нистагм в сторону очага, дизартрия. Может быть вынужденное положение головы, поворот подбородка в противоположную абсцессу сторону или наклон головы вперед и вниз, реже парез взора и девиация глазных яблок обычно в здоровую сторону, геми- и монопарезы, тонические судороги, поражение VII, IX, X, XII черепных нервов.

Абсцессы лобных долей по частоте занимают третье место после абсцессов височной доли и мозжечка. Их диагностика трудна в связи с бедностью симптоматики. Могут наблюдаться джексоновские припадки, моно- или гемипарезы, моторная афазия, изменения психики, дизартрия, апраксия конечностей, хватательный рефлекс, атаксия, каталепсия, нистагм.

Абсцессы теменной и затылочной долей встречаются значительно реже. Для них характерна очаговая симптоматика.

Очень редко встречаются Абсцессы спинного мозга, сопровождающиеся болью в спине, интенсивность которой зависит от локализации процесса, с последующим присоединением корешковых болей. В зависимости от течения абсцедирования (острого, подострого, хронического) развиваются симптомы нарастающего сдавления спинного мозга вплоть до пара- или тетрапареза (-плегии).

Стадии развития абсцессов.

В течении абсцесса мозга выделяют отдельные стадии.

- В начальной стадии отмечают повышение температуры, общемозговые и менингеальные симптомы.

- Скрытая стадия характеризуется улучшением состояния больного и сопровождается недомоганием, умеренной головной болью, небольшой температурой.

- Явная стадия заболевания сопровождается очаговыми симптомами мозгового абсцесса. Возможны как ремиссии, так и осложнения абсцесса мозга — гнойный менингит либо прорыв гноя в желудочки мозга.

В крови — умеренный лейкоцитоз со сдвигом формулы влево и увеличение СОЭ. Давление цереброспинальной жидкости, как правило, повышено, количество клеток колеблется от нормального уровня до высокого (тысячи клеток); максимальный цитоз отмечается в начальной стадии болезни, когда регистрируются лимфоциты и полинуклеары, при этом количество белка не превышает 1 г/л. Содержание сахара в цереброспинальной жидкости может быть снижено. Падение его уровня указывает на осложнение абсцесса менингитом.

При спинальном абсцессе наблюдается блок подпаутинного пространства. На рентгенограммах черепа могут выявляться признаки внутричерепной гипертензии.

Диагностика.

Для диагностики абсцесса мозга используют:

- эхоэнцефалографию,

- электроэнцефалографию,

- люмбальную пункцию,

- ангиографию и

- компьютерную томографию.

Диагноз абсцесса основывается на данных анамнеза (острое инфекционное начало, наличие очагов гнойной инфекции), клинической картине и результатах дополнительных методов исследования.

Дифференциальный диагноз.

Дифференциальный диагноз проводят с опухолями, энцефалитом, синустромбозом, гнойным менингитом. Опухоли головного мозга отличаются от абсцесса более медленным течением, отсутствием оболочечных симптомов и воспалительных изменений в крови и цереброспинальной жидкости; при синустромОрзе отмечаются выраженные менингеальные симптомы, повышение внутричерепного давления, очаговые симптомы, поражение черепных нервов.

ЛЕЧЕНИЕ.

Лечение хирургическое. До и после операции назначают массивные дозы антибиотиков с учетом чувствительности к ним микроорганизмов, дегидратирующие средства. Примерно половина больных, успешно оперированных по поводу абсцессов головного мозга, сохраняют трудоспособность; при спинальных абсцессах прогноз хуже.

Профилактика абсцессов головного мозга заключается в своевременном и правильном лечении первичных гнойных процессов, а при черепно-мозговых ранениях — в полноценной первичной обработке раны.

Течение абсцесса головного мозга

Что касается течения заболевания, то оно зачастую имеет очень бурное и острое начало, для которого характерны очаговые и гипертензионные проявления. Воспалительный процесс практически всегда развивается на фоне повышенной температуры. В редких случаях начало заболевания может быть менее выраженным и напоминать собой клиническую картину менингита. Однако с минимальными симптомами и нормальной температурой первая стадия заболевания протекает крайне редко.

Через 5-30 дней заболевание переходит в следующую, латентную, стадию, для которой характерно или полное отсутствие каких-либо симптомов, или же минимально выраженные признаки заболевания. Больной может жаловаться на сильную и регулярную головную боль, психическую заторможенность и рвоту. Продолжительность этой стадии вариативная: у одних больных она длится пару дней, тогда как у других — несколько лет. Затем из-за влияния какого-либо фактора (например, инфекции) данная стадия заканчивается и у больного начинают активно прогрессировать симптомы заболевания. Наиболее тяжелым и опасным для жизни последствием абсцесса головного мозга считается его прорыв, который обычно приводит к смерти.

Последствия и восстановление

После операции пациенты находятся под присмотром квалифицированных специалистов. Госпитализация продолжается до тех пор, пока специалисты не убедятся в в полном выздоровлении больного. Квалифицированное лечение проводят в клинике Медси. Нейрохирурги полностью устраняют последствия абсцесса головного мозга, разрабатывают индивидуальную реабилитационную программу. Высокая квалификация специалистов позволяет минимизировать возможные осложнения как во время, так и после операции на абсцесс головного мозга.

Реабилитация включает выполнение лечебной физкультуры. Она восстанавливает нарушенные функции, способствует возвращению пациента к полноценной жизни в социуме. Комплекс ЛФК подбирает реабилитолог. Упражнения после операции проходят под контролем профессионала.

Диагностика абсцесса головного мозга

Своевременная комплексная диагностика абсцесса головного мозга имеет важное значение в его дальнейшем лечении. Для постановки диагноза врач-невролог использует данные анамнеза и результаты осмотра пациента, а также сведения, полученные во время инструментальных и лабораторных исследований. Для диагностирования заболевания применяются следующие методики:

- Общий анализ крови. О заболевании обычно свидетельствуют такие результаты анализа, как увеличение СОЭ и выраженный лейкоцитоз. На стадии формирования капсулы вокруг абсцесса в крови пациента наблюдается нормальное или немного повышенное количество лейкоцитов.

- Компьютерная томография. Точность обнаружения абсцесса с помощью этой методики зависит от стадии патологии. На ранних стадиях абсцесс обнаружить весьма сложно. На стадии энцефалита КТ может выявить зону сниженной плотности, имеющую неравномерную форму. На этой стадии контрастное вещество накапливается неравномерно — зачастую только в периферических отделах. Гораздо точнее можно диагностировать болезнь на позднем этапе развития энцефалита.

- Магнитно-резонансная томография. Это более точный и эффективный метод диагностирования абсцесса, который позволяет выявить его на ранней стадии. Поскольку методика считается наиболее информативной, по ее результатам могут назначить лечение даже без бактериологических анализов.

- Эхоэнцефалоскопия. Этот диагностический метод обычно назначают, если по каким-то причинам МРТ и КТ выполнить невозможно. С помощью данного исследования можно обнаружить смещение структур мозга, что свидетельствует о сдавливании абсцессом его тканей.

- Бактериологическое исследование. Данная методика предусматривает взятие пункции гноя из абсцесса для его исследования. Детальное исследование гноя помогает установить возбудителя воспаления, что затем позволяет подобрать наиболее подходящую тактику медикаментозной терапии.

- Рентгенография черепа. Эту методику используют для того, чтобы обнаружить очаг инфекции, который спровоцировал абсцесс.

- Краниография. Назначается для обнаружения симптомов внутричерепной гипертензии.

Методы диагностирования

На начальных этапах диагностики главное значение имеет тщательный сбор анамнеза. Специалисту необходимо определить, был ли предварительный воспалительный процесс в организме пациента, пережитое посттравматическое состояние или хирургическое вмешательство. Далее принимается решение об аппаратном исследовании. К инструментальным методикам диагностирования относятся:

1. Компьютерное сканирование. В основу данного метода заложено использование прицельного рентгеновского излучения. На ранних стадиях патологии эффективность указанного способа невелика, так как очаг не имеет четко ограниченных контуров. На последующих этапах скрининг в режиме контрастирования показывает наличие новообразования четкой округлой формы, схожего со злокачественными опухолями. Окрашивающий раствор скапливается больше в оболочке, так как она имеет более высокую плотность в сравнении со смежными тканями. Так как внутреннее наполнение образования имеет жидкостную основу, рентгеновские лучи проходят сквозь нее, практически не задерживаясь, что сказывается на снимках. Перед компьютерным скринингом необходимо приостановить прием противовоспалительных средств, так как они влияют на распространение контрастного вещества. Медикаменты могут исказить результаты обследования.

2. Ядерно-резонансное сканирование (МРТ). Данная методика является максимально точной при диагностировании абсцессов, так как уже на ранней стадии воспаления на фотоизображениях выделяются данные очаги. Позднее развитие также выглядит как опухолевое новообразование с пониженным центральным сигналом. Контуры капсулы также очерчены максимально контрастно.

3. Дифференциальное обследование. Направлено на определение этиологии новообразования, наличие или отсутствие метастатических отростков. Для подтверждения первоначального диагноза применяется МЗ-спектроскопия. В основе описанного метода лежит анализ химического состава патологического участка. По количеству биологических микроэлементов определяется, является ли опухоль онкологией или абсцессом.

Остальные диагностические способы предоставляют медикам меньше информации, так как любой воспалительный процесс показывает идентичные результаты анализов на СОЭ или наличие белка в растворе крови. А исследование на наличие патогенных бактерий в крови при поражении мозга остается отрицательным.

Дифференциальная диагностика абсцесса головного мозга

Поскольку симптомы абсцесса головного мозга в своем большинстве не являются специфическими, дифференциальная диагностика играет большую роль. Если у врача появляются сомнения во время постановки диагноза, он может назначить МР- спектроскопию. Данная методика проводится для того, чтобы дифференцировать абсцесс головного мозга от опухолей полушарий мозга. Основана она на разном содержании лактата и аминокислот в опухолях и гнойном скоплении.

Что касается других методик диагностики, то они считаются менее информативными. Например, такие признаки, как увеличение С-реактивного белка в крови, озноб, увеличение СОЭ, лейкоцитоз могут свидетельствовать о самых разных воспалительных процессах. Посевы крови при абсцессе зачастую оказываются стерильными.

Клиническая картина: какие симптомы должны насторожить?

Клинические признаки абсцесса головного мозга могут быть выражены по-разному – от жуткой головной боли до целого симптомокомплекса церебральных расстройств. Поле концентрации болевого синдрома в голове напрямую связано с локализацией гнойника. Но, заметим, локальные признаки могут быть не столь выраженными, а то и вообще отсутствовать. Подобное стечение ситуации препятствует своевременной диагностике, быстрому принятию специализированных мер терапии, от скорости которых зависит прогноз исхода. Симптоматика, которая должна послужить стимулом для немедленного обращения к врачу:

- интенсивные головные боли, они преимущественно бывают распирающего, давящего, пульсирующего характера в определенном месте (часто обостряются по утрам);

- лихорадочные явления с интоксикацией – озноб, гипертермия тела, тошнота, рвота, головокружения, упадок сил;

- гиперестезии различного вида – неприятные ощущения при прикосновении к коже, ползание мурашек и покалывание, непереносимость яркого света и шума;

- расстройство остроты зрения, проптоз глаза, отечность века, отек лица;

- нарушения со стороны органов слуха в виде ощущения звуков в ушах, снижения или обострения звукового восприятия;

- симптом Кернинга – невозможность разгибания нижней конечности из согнутого положения под углом 90 градусов в ТБС и коленном суставе;

- симптом Брудзинского – при пассивном сгибании одной ноги противоположная нога рефлекторно сгибается или при пассивном приведении головы вперед конечности невольно сгибаются;

- резкие болевые феномены по ходу тройничного и затылочного нерва, при надавливании на наружную стенку слухового прохода или на область скуловой кости;

- ригидность шейных мышц, затрудняющих опускание головы к груди и ее запрокидывание кзади;

- необъяснимые мышечные боли в конечностях, судороги, эпилептические припадки;

- нарушение сердечного и дыхательного ритма (брадикардия, рефлекс Кушинга), повышение систолического (верхнего) давления;

- нарастающее угнетение сознания с возможным падением в обморок, проблемы с координацией, заторможенность мозговой деятельности.

Каждый должен понимать, что подобные симптомы – не норма для организма, тем более, если они имеют тенденцию к повторению. Поэтому, чем недоволноваться и получить инвалидизирующие осложнения или подвергнуть себя смертельному риску, лучше лишний раз поволноваться и пройти дифференциальную диагностику. Если болезнь подтвердится, неотложно требуется квалифицированная медицинская помощь.

Лечение абсцесса головного мозга

Лечение абсцесса головного мозга обычно предусматривает как медикаментозную терапию, так и оперативное вмешательство. Выбор наиболее оптимальной тактики лечения врачи производят на основании результатов диагностики болезни, а также общего состояния здоровья больного. Учитывают также стадию заболевания. Например, на ранних стадиях образования абсцесса можно обойтись консервативным лечением. Если же абсцесс уже сформировался, а вокруг него образовалась плотная капсула, без нейрохирургического вмешательства не обойтись.

- Медикаментозное лечение

- Хирургическое лечение

Прогноз при абсцессе головного мозга

Исход заболевания зависит от того, удалось ли врачу выявить возбудитель абсцесса из посева. Сделать это крайне важно, поскольку тогда можно будет определить чувствительность бактерий к антибиотикам и подобрать наиболее подходящую схему терапии. Прогноз для здоровья больного при абсцессе головного мозга зависит также и от количества гнойных скоплений, состояния здоровья пациента, правильно подобранной тактики лечения.

Риск различных осложнений при абсцессе головного мозга очень высокий. А именно, около 10% всех случаев заболевания заканчиваются смертью, а 50% — инвалидностью. К тому же, у большинства пациентов после окончания лечения может появиться эпилептический синдром — состояние, для которого характерно возникновение эпилептических приступов.

Менее благоприятные прогнозы врачи дают пациентам, у которых была обнаружена субдуральная эмпиема. В этом случае у больного отсутствует четкая граница гнойного очага из-за высокой активности возбудителя инфекции или недостаточной сопротивляемости ему организма. Летальные случаи при субдуральных эмпиемах достигают 50%.

Наиболее опасной формой абсцесса головного мозга считается грибковая эмпиема, которая сопровождается иммунодефицитом. Такое заболевание практически не лечится, а количество смертельных исходов при нем составляет около 95%. В свою очередь эпидуральные эмпиемы имеют более благоприятный прогноз и практически никогда не сопровождаются осложнениями.

Профилактика абсцесса головного мозга

Каких-либо действенных методов предотвращения абсцесса головного мозга не существует. Тем не менее, с помощью нескольких профилактических мероприятий можно в разы снизить риск заболевания. В частности, в случае черепно-мозговой травмы больной должен получить адекватную хирургическую помощь.

Предотвратить заболевание поможет также своевременное устранение очагов инфекции (пневмонии, фурункулов), лечение гнойных процессов во внутреннем и среднем ухе, а также придаточных пазухах носа. Большое значение в профилактике абсцесса головного мозга играет также полноценное питание.

Способы диагностики заболевания

Диагностическое обследование пациента и разработка программы лечения занимает в клиниках Израиля, в среднем, три дня.

- День первый

- День второй

- День третий

- развернутый и биохимический анализы крови — определение показателей воспаления: повышенного содержания лейкоцитов и С-реактивного белка, завышенный показатель СОЭ;

- визуальные методы — компьютерная томография (КТ) информативна только на развитых стадиях заболевания, тогда как магнитно-резонансная томография (МРТ) предоставляет достоверную информацию и на начальных этапах патологии;

- краниография (рентгенологическое исследование костей черепа);

- люмбальная пункция с последующим лабораторным исследованием ликвора;

- эхоэнцефалоскопия.

Результаты исследований передаются врачебному консилиуму, в состав которого входят нейрохирург и узкопрофильные специалисты. Врачи анализируют полученную информацию, ставят диагноз и разрабатывают схему лечения.